前因:大院君掌权;后果:乙未事变。

作者:清秋 / 编辑:陆伯让

前因:大院君掌权

1863年,哲宗去世,李昰应第二子李载晃被选入宫中继承王位,是为高宗,年仅十二岁。由李昰应摄政,号兴宣大院君。

1866年,年仅15岁的闵妃被清朝正式册封为朝鲜国王妃,风光无限。

但大院君没有想到,就是这样一个小姑娘会颠覆他的统治,并在接下来的二十多年里将朝鲜的最高权力捏在手中。

上一代国王无子,选了大院君的儿子李载晃为继承人,这就是高宗。所以大院君虽然没有太上皇之名,却有太上皇之实。

本来,大院君忌惮外戚干政,威胁自己的地位,就选了一个没有家庭背景、看上去更容易掌控的少女。闵妃出身于名门望族,但到她这一代时已经家道中落,八岁丧父,随母亲搬到汉城,落魄的家境让她从小就谨小慎微,看上去很好拿捏。

然而,闵妃的眼界远远超出了后宫这一隅之地。

闵妃被追谥为明成皇后,是朝鲜近代史上的女政治家,本名闵兹映(민자영,一说闵紫英或闵贞镐)。

她征途的第一程便是是朝廷朝堂。

入宫后,闵妃空守闺房达三年之久,但没有自怨自艾,而是积极讨好王后,学习儒家经典文化,寻求支持,使得官员反过来给国王说好话,让高宗重视起闵氏来。

在巩固了后宫地位,闵妃立马将视线转向了朝政。

大院君把持朝政已达十年之久,他的强势和独裁为他赢得了说一不二的权威,也引起了许多人的不满。

闵妃首先努力维持和高宗的关系,使高宗对自己绝对信任;在朝廷中则安插自己家族的人出任官员,让他们联合许多对大院君不满的外戚、官员等,甚至连大院君的儿子也转而投入闵妃麾下。

闵妃在暗处已经积攒了足够的力量,随时可能把大院君掀翻。

而此时,大院君治理下农民起义频发,对外则与日本关系紧张。

闵妃指使大臣批评大院君,敏感的大院君有所察觉,也组织大臣回击,朝堂陷入了混乱。

此时,闵妃抓住时机鼓励高宗亲政,大院君大为惊恐,慌忙入宫请高宗和闵妃回心转意,结果被拒绝。无奈之下大院君指使自己的亲信以离职威胁高宗,企图架空政府,但闵妃早有准备,迅速将自己的亲信安插进这些重要部门。

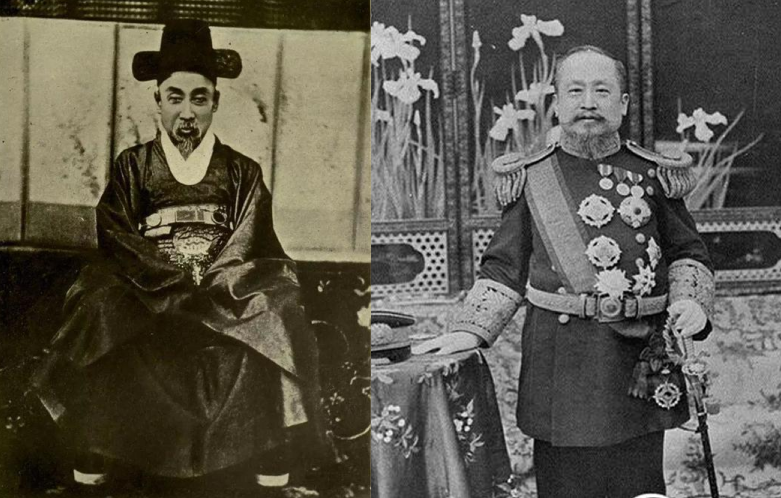

兴宣大院君(左)高宗(右)

好一招将计就计,大院君无计可施,被迫离开了汉城。权倾朝野的大院君苦心经营多年的集团一朝瓦解,整个朝鲜落入了闵妃手中。

闵妃一改大院君闭关锁国的政策,试图与日本建交。虽然大院君的亲信不断反击,甚至暗杀了闵妃家族,但是闵妃雷霆手段扫平,又重金收买清国使臣,让清国册封自己的儿子为世子(就是以后的纯宗)。

打这开始,闵妃的第二段征途便是斡旋于清国、日本、俄国之间。

1875年,日本前来挑衅,闵妃硬着头皮,签下了《江华条约》,派出几批人前往日本参观考察,训练新军。

这些人访问日本回国后,逐渐形成了“开化派”,日益受到国王的器重。掌握权力的“开化派”也要实行改革。但他们和闵妃可不是一路人。

闵妃工于心计,但是用人却一塌糊涂,任人唯亲,包庇护短,而日本侵入后,摄取了诸多利益,朝堂中的反对势力大增,还引起了壬午兵变,差点彻底击败闵妃。

闵妃靠着贿赂清朝镇压了大院君,觉得还是清朝能依靠,撇开日本,尊奉清朝为宗主。这下和开化派是完全背道而驰了。

闵妃又面临着新一轮阴谋:甲申政变。

开化派在日本的帮助下控制了国王,组成新政府,颁布十四条新政纲,八十多条施政措施,学习西方的责任内阁制建立政府,完全架空闵妃后党的权力。

然而,纵横多年的闵妃怂恿国王转移住处,又秘密联系清军,使得袁世凯派兵,在清军入宫时将所有的王公贵族带到清军营地加以保护。

开化派主要人物合影

清军有备而来,日本人又临时撤走,开化派一触即溃,主要首领金玉均、朴泳孝等人亡命日本,有的终其一生也再未回到朝鲜。史称“甲申政变”的改革,到此彻底失败。

然而,这也差不多是闵妃征途的最高峰,甲申政变之后,连番变换的政治风云,这位叱咤朝鲜的女性将会从高处重重摔落。

后果:乙未事变

1895年10月8日,日本大使三浦梧楼率人冲入朝鲜王宫,杀害闵妃,并将她的尸体转移到后园烧毁。

结论:闵妃是朝鲜王朝末期的重要政治人物,体现了传统封建官场培养的政治思维,很难适应巨变的国际局势,她有一定的救国思想与举措,但是仍然无法摆脱将朝鲜当成私产的想法,这也是众多封建王朝在当时的共性。