法国大革命持续一个世纪、席卷整个欧洲,最后迎来了一个怎样的结局?

文/全历史 哥特人的猫

1870年9月4日,因为拿破仑三世在普法战争中被俘,法国人发动革命废黜皇帝,建立了法兰西第三共和国,持续81年的革命时代宣告结束。

近代史上,各国都会在探索政治制度的过程中走许多弯路。英国人对君主制深恶痛绝,悍然处决了国王查理一世(此处可a至1649年1月30日的伦敦),却发现新建立的共和政体比君主制更加严苛,最终选择了更为温和、保守的君主立宪制;美国人在建国之初为防止集权,给予地方极大的自主权利,结果导致南北分裂,只能用内战(此处可a至1864年8月31日的亚特兰大)的方式重建联邦制度。

而法国的政体变化尤为奇特。法国大革命(此处可a至1793年7月17日的巴黎)以激进著称,但在经历了从1789年到1870年的革命世纪后,保王派反而成为了多数派。在普法战争(此处可a至1870年7月19日的巴黎)结束后成立的国民议会中,保王派获得了396个席位,共和派只有150席。

第三共和国时期的激进共和派领袖甘必大

这就很让人好奇了:以革命著称的法国为什么建立了一个以保王派为主体的新政府?

先从当时法国政坛上的三股主要势力说起。

首先是保王派,他们支持波旁家族,在大革命爆发后,他们一直与反法联盟眉来眼去,希望借助外力扼杀革命。

其次是革命派。面对其他国家的干预,革命派急需一位强有力的人物站出来捍卫革命果实,并完成他们输出革命的理想。

这个被选中的人就是拿破仑(此处可a至1806年8月6日的维也纳)。1793年的土伦战役(此处可a至1793年12月18日的土伦)中,拿破仑指挥炮兵重创保王派与英国的联军,从此平步青云,成为大革命后法国军界的头面人物。他借助民众的崇拜一步步扩大自己的权力,最终在1804年成为了史上第一位“民选皇帝”。

民选与皇帝,这两个今天无论如何不会被放到一起的词汇在19世纪的法国奇妙地结成了“同盟”。拿破仑在利用革命者对付反法联盟的同时,也推广了《民法典》,使大革命的理念传遍欧洲。

在当时的欧洲人眼中,拿破仑意味着革命与解放。

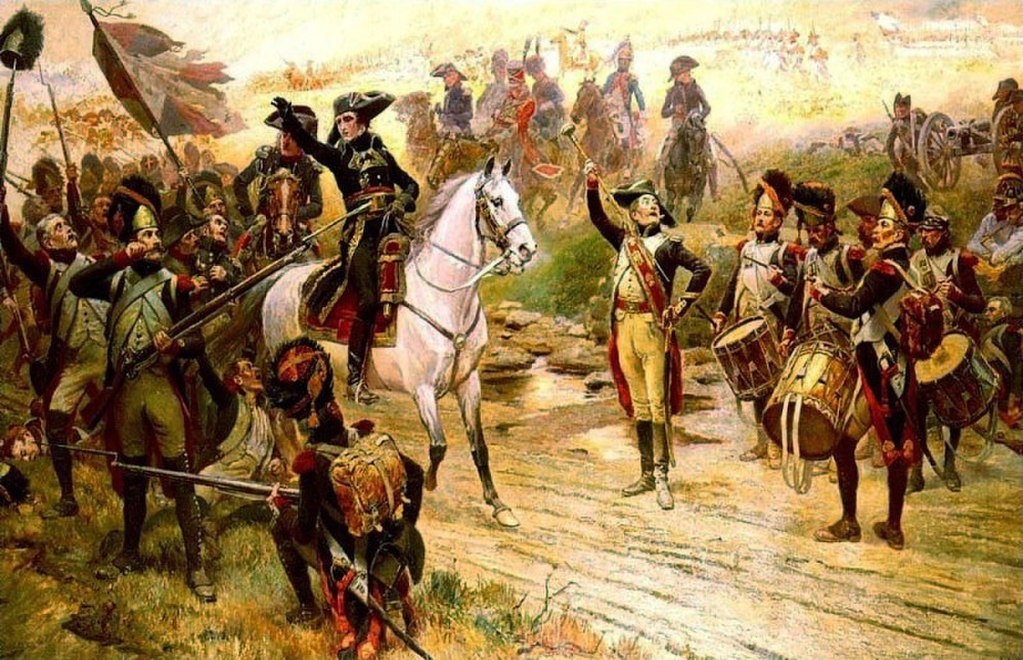

1806年,拿破仑骑着高大的白马进入莱茵联邦的杜塞尔多夫,城中的居民站在街道两边为他欢呼喝彩,其中就包括年仅9岁的海涅。对犹太人出身的海涅来说,拿破仑无异于从德意志恶魔手中拯救自己的英雄,他从此成为了拿破仑的狂热粉丝。当拿破仑战败时,他在诗中悲痛地写道:“我不管老婆,我不顾儿女,我心里怀着更美好的愿望;饿了就让他们讨饭去吧,如今皇上成了俘虏,我的皇上!”

拿破仑骑着白马走过欢呼的军队

拿破仑三世(此处可a至1808年4月20日的阿姆斯特丹)继承了叔叔的衣钵。他声称自己的权力不是来源于“鸽子降下的圣油瓶”(指代教皇加冕仪式),而是“革命与选票”。法国革命的兴衰就这样与波拿巴家族的帝业绑定在一起,一荣俱荣,一损俱损。

正统君主们不可能容许第二个拿破仑的出现。半个世纪前,整个欧洲联合起来对抗拿破仑,而这次则是普鲁士跳出来充当排头兵。英国与俄国虽然对普鲁士的扩张忌惮不已,却都默契地在普法战争中作壁上观。当普军势如破竹、兵临巴黎城下时,英俄也完全不想阻止普鲁士扩大战果,放任它从法国身上吸足了血。

这都是因为“拿破仑”这个名字的巨大魔力。在英国与俄国看来,革命的法国要比统一的德国更加可怕。

而对革命派来说,他们既然走上了拿破仑的战车,就要与皇帝共同承担战败的后果。尽管激进派领袖甘必大在巴黎被包围后坚持对普鲁士作战,最后还是在保王派与普鲁士的双重压力下签订城下之盟,组建了一个保王派占绝对多数的新政府。

1871年2月,在巴黎宣布投降后,前线的二十万法军被两万瑞士军队缴械

至此,我们似乎可以断言,法国人从1789年开始掀起的一连串革命已经一败涂地,法国即将如反法势力所愿,成为一个保守的君主国。

但历史的发展出乎所有人的预料。

1875年2月,国民议会通过了一系列法案,宣告新生的法国是一个由总统、议会共掌权力的共和国。

为什么被保王派控制的法国,最终没有实行君主制,反而成为了共和国呢?

因为保王派内部也产生了分裂。

当时法国的保王派可以分为正统派与奥尔良派。正统派坚决拥护波旁王室,他们要求废除革命年代的三色旗、取缔《马赛曲》等革命歌曲,完全消除大革命在法国的影响。

但大革命在法国留下的印记实在太深,很多青年贵族对革命抱有一种同情又抵触的复杂心态。尽管由于血统、世袭权力等原因,新贵族不可能完全支持革命,但这不意味着他们会对暴虐、蛮横的波旁家族产生什么好感。他们向往英国的开明君主制,主张拥立温和的奥尔良家族后裔。

新旧贵族的斗争最终使共和派渔翁得利。奥尔良派本来已经打算妥协,支持波旁家族的尚博尔伯爵亨利,条件是他必须继续使用三色旗。亨利却不买账,他大放厥词,说如果不恢复象征王室的鸢尾花旗,自己就拒绝登基。奥尔良派见亨利冥顽不灵,扭头支持起势单力薄的共和派。

因为奥尔良派的倒戈,议会最终以353票对352票的一票之差通过了共和国宪法,史称“一票共和”。轰轰烈烈的法国革命时代,就这样在一场被教皇称为“因一块破布放弃了王位”的闹剧中,落下了帷幕。

在过去的一个世纪中,法国人发动了五场革命,建立了一个君主立宪国家、两个复辟王朝、两个帝国、三个共和国以及一个短命的公社。法国革命的反复不只根源于自身的国情,更体现出整个欧洲保守势力与革命力量的斗争。这再一次表明,制度的变化是多种因素共同作用的结果。(详见规律6 - 因势而就:制度变化的秘密)

历代评价

不管路易·波拿巴同普鲁士的战争进程如何,第二帝国的丧钟已经在巴黎敲响了。它以一场模仿丑剧开始,仍将以一场模仿丑剧告终。但是不应该忘记,正是欧洲各国政府和统治阶级使路易·波拿巴能够把复辟帝国的残酷笑剧表演了18年之久。

——马克思《法兰西内战》