农业不只是在种庄稼,更重要的,是养土地。

农业作为人类生存的基石之一,从产生至今,一直都是历代人民不断投入精力以期实现更多技术更新、增加更多产量的对象。在这个持续千万年的过程中,肥料的使用,无疑是一个具有重大意义的突破。

中国历代有关古代肥料使用的记载数不胜数,但对其起源的考证,直到近现代才有较为可信的结论。

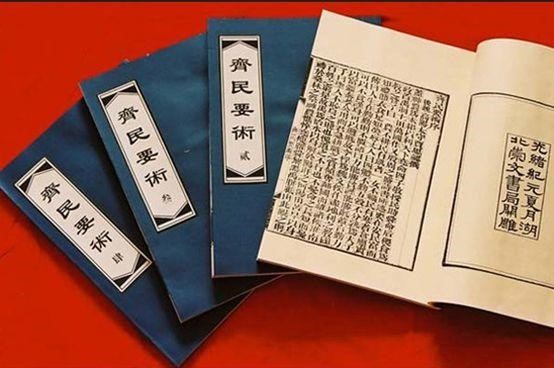

中国的农业已有1万年的悠久历史,古代称肥料为粪,施肥则成为粪田。北魏贾思勰所著的农书《齐民要术》中引用了成书于西汉晚期的农书《汜胜之书》(已佚)说,“汤有旱灾,伊尹作为区田,教民粪种,负水浇稼。区田以粪气为美,非必须良田也。”这里说商汤时伊尹指导人民使用粪肥来提高农作物产量,并改善土地质量。

尽管《汜胜之书》的成书时期与商代已相隔十分久远,且该记载并无实证支撑,因而无法作为“商代已开始使用肥料”这一结论的直接证据,但这一记载使得近现代学者们将考证的重点锁定在了商代这一历史时期。

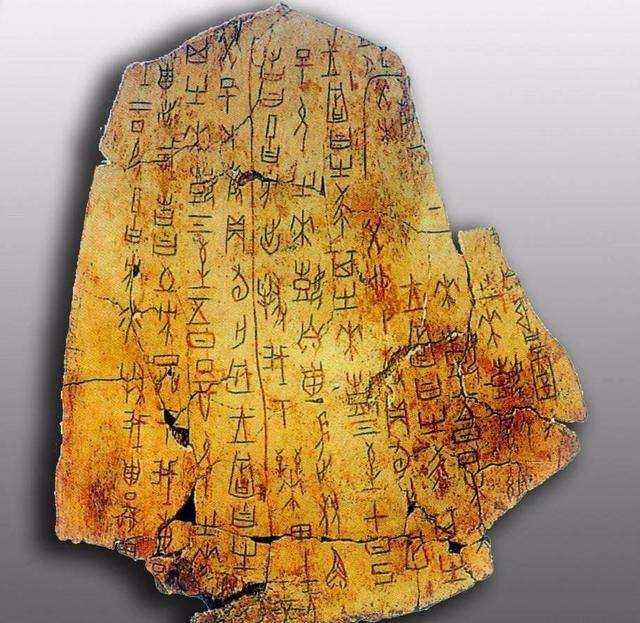

随后,殷商甲骨的发现与后续的解读为这一研究课题提供了新的材料。较早的研究中,学者们多将许慎《说文解字》中对“焚”字的解释与甲骨卜辞中的“焚”字相提,因《说文》解释“焚”为“烧田也”,由此论证殷商时期的农业还处于粗耕时期,仅使用烧田耕作法,不知施肥。但中国社会科学院的著名甲骨学家胡厚宣先生提出了与这一普遍观点不同的看法。

1955年《历史研究》第一期刊载了胡厚宣的《殷代农作施肥说》一文,此后,胡厚宣又陆续在其他刊物上发表了《殷代农作施肥说补证》与《再论殷代农作施肥问题》两篇论文。在这三篇文章中,胡厚宣首先通过对《说文解字》中关于“焚”字解释的详细论证,说明了所谓的“烧田”并不是指烧灰作肥;再通过对商王武丁时甲骨卜辞中文字的考证和推断,解读了许多关于殷商人农作施肥的卜辞,从而证明了在殷商时期,人们已经在使用粪肥作田,并且还有固定的储存粪肥的方式,确定了肥料的使用不晚于殷商。

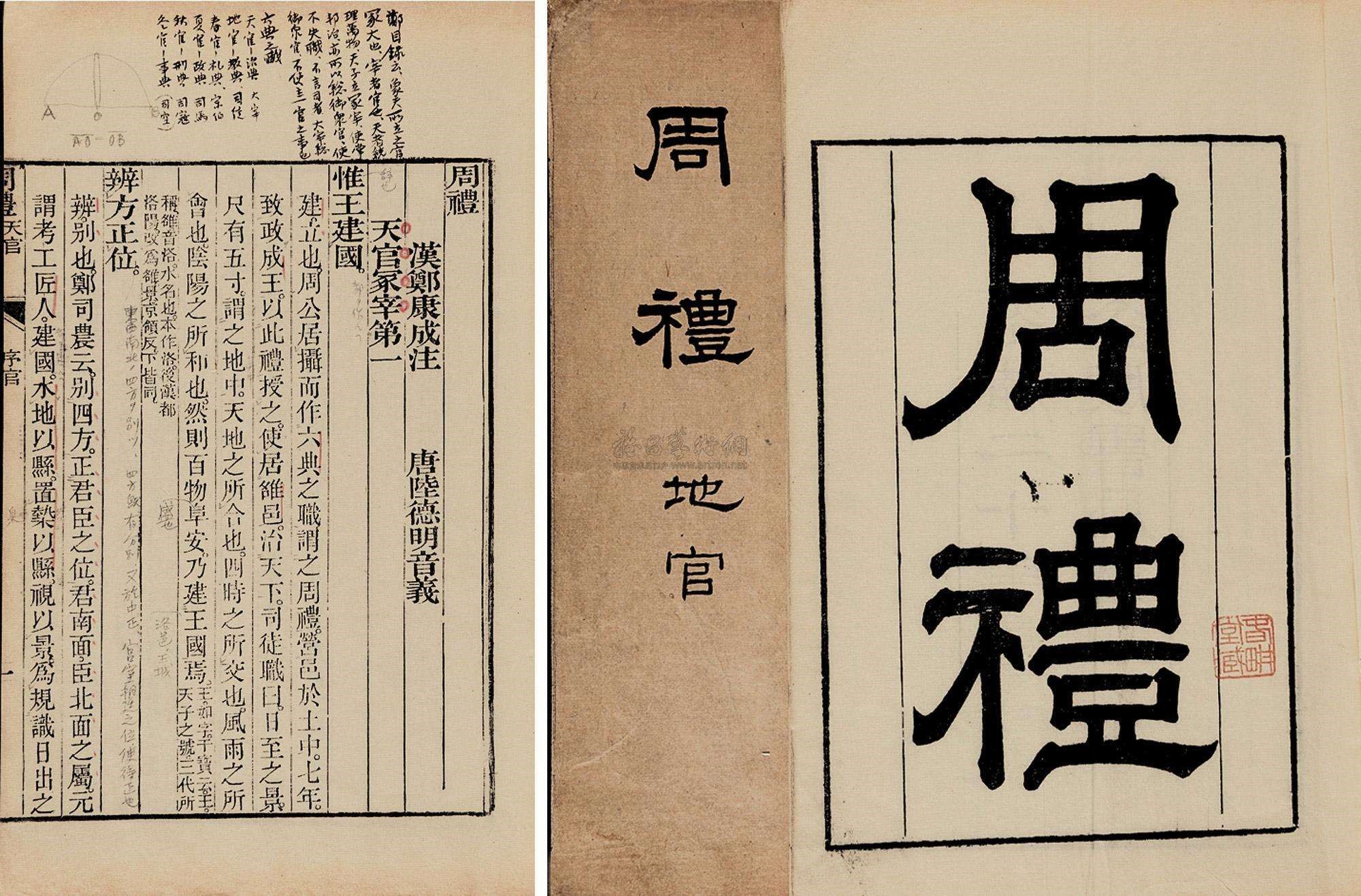

殷商以后,周代开始,明确可考的有关农业中使用肥料的记载就越来越多了,自《诗经》至《左传》、《孟子》、《周礼》等诸多著作中都有提及,到汉代以后记载则更加详细、具体,施肥的方法也逐渐发展。我国古代最多是利用动物粪便作为肥料,到战国和秦汉又利用腐熟人畜粪尿、蚕粪、杂草、草木灰、豆萁、河泥、骨汁等。汉朝已很重视养猪积肥。宋、元朝则开始使用石灰、石膏、硫磺、食盐、卤水等无机肥料。

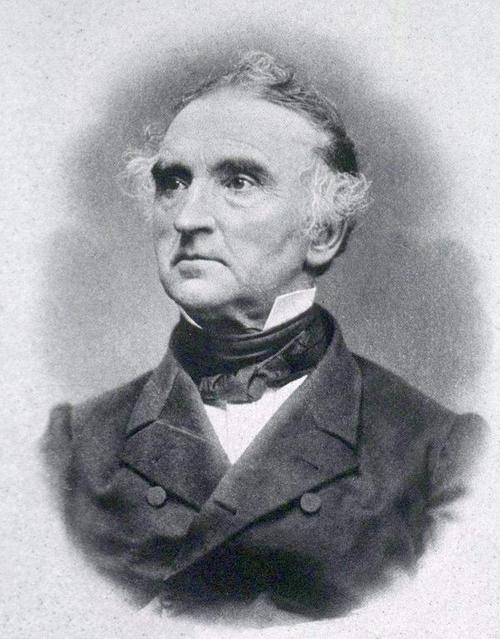

早期粪肥的使用使得古人“刀耕火种,尽地力而弃之”的生产模式得到了一定改善,土地肥沃程度成为了可以改善的变量,提高了土地的使用率,当然,也提高了农作物的产量。但粪肥以及后来各种有机肥与无机肥的效果终究是有限的,直到1840年,被称为 “有机化学之父”的德国人尤斯图斯·冯·李比希首次发现植物所需的化学养分,这成为化学肥料的开端。1843年世界上第一个化学肥料——过磷酸钙研制成功。自化学肥料出现,作物的产量才得到大幅度的增长。

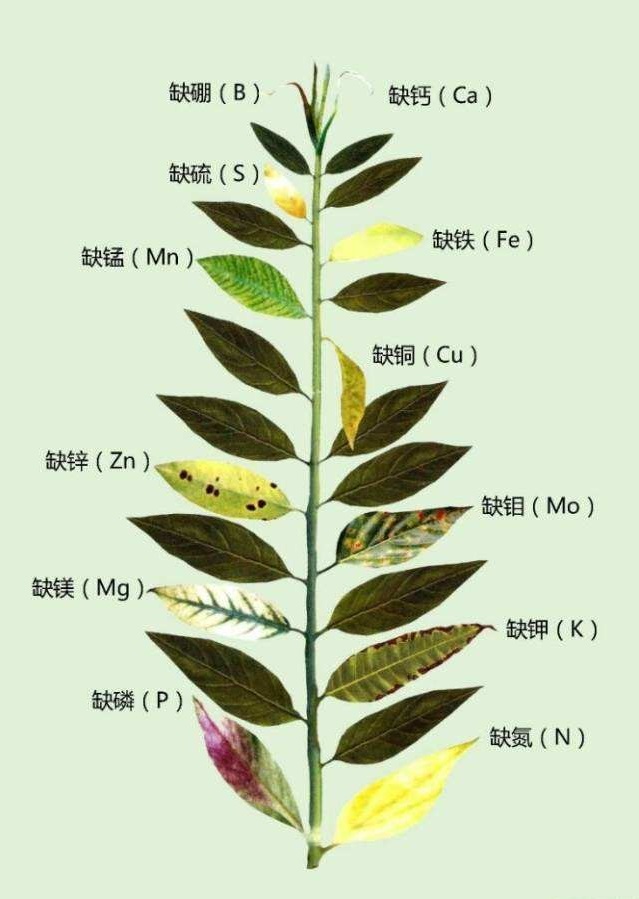

到了现代,人们通过科学研究知道了高等植物所必需的营养元素,包括碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯及镍等17种元素。这17种必需营养元素因其在作物体内含量不同,又可分为大量、中量和微量营养元素。任何一种元素的缺少都会影响到作物的正常生长发育,例如,缺氮会导致植株矮小细弱,叶呈黄绿、黄橙等非正常绿色,严重缺氮时,作物显著早衰并早熟,产量显著下降。肥料的作用,就是补充植物所需的这些元素。

肥料的使用对作物的生长和产量起着至关重要的作用。今天的人类不必再面临大范围饥荒的困境,也正得益于长久以来人类在肥料问题上取得的各种成果。但长期大量地施用化学肥料,常导致环境污染,如何通过安全、无害的肥料提高作物产量,在今天依旧是我们必须探究的问题。