历史上反差最大的一对叔侄皇帝,个性如此相似,结局却天差地别。

文/全历史 哥特人的猫

炀帝可能是中国历史上最“阔”的皇二代。他的父亲杨坚(此处可a至公元604年8月13日的西安)给他留下了一个总人口超过4000万,令突厥称臣的超级帝国。

其他王朝的开国时代就没那么美好了:刘秀(此处可a至公元25年6月22日的河北柏乡)被匈奴暴打,李渊被突厥吓得差点迁都,朱元璋(此处可a至1385年11月3日的南京)在位时明朝更是爆发了近两百次农民起义。

与之相比,杨坚留给后代的遗产实在是太过丰厚。

但炀帝却在短短十三年间就葬送了大好江山,导致至少2000万人死于隋末动乱。

最讽刺的是,他的表侄子李世民(此处可a至649年7月10日的西安)处处和他反着来,炀帝做什么,李世民就不做什么,结果开创了贞观之治,被后世树立为君主楷模。炀帝则“有幸”在史书中超越桀纣,成为历代公认的头号暴君。

其实,第一暴君与第一名君本是非常相似的。历史学家胡如雷就说:“隋炀帝是唐太宗在水中的倒影。”

首先是出身像,都是关陇集团的贵族公子哥。

其次性格像,都对自己的才干极为自负。

这种自负很大程度上来源于他们少年成功的经历。

杨广20岁就当了灭陈的统帅,统一南方,对自己军事能力的信心迅速膨胀起来。后来他御驾亲征高句丽,前线的大小军情都必须呈报给他进行统一裁决。

李世民则在23岁时领兵荡平了北方。他自负勇力,夸口说自己凭一骑马、一张弓,再加上尉迟敬德左右护卫,便足以平定天下。

让二人自负的除了武功,还有文采。

炀帝自幼浸淫南方的文学音乐,对南朝“浮丽”的文风极为推崇,又扫清了其中奢靡、颓丧的内容,行文豪迈、浪漫,他的作品是隋末宫体诗的杰出代表。为了炫耀才华,炀帝经常在聚会中出韵让群臣作诗,最后自己压轴夺魁。

李世民的文艺才能则点到了书法上。他师承王羲之,行书自成一体,尤擅“飞白”,被誉为欧阳询、褚遂良之后的初唐第三家。

最后,他们的抱负也像,都有强烈的扩张欲望。

炀帝即位时,强横一时的突厥已经被文帝揍得千疮百孔,中原地区获得了宝贵的发展窗口期。

但炀帝并不满足于当一个守成之君,他想在前人的基础上干一番轰轰烈烈的大事,一心要从高句丽手中夺回辽东,重现汉朝极盛时期的国家疆域。

于是炀帝仗着家大业大,前后动用一百多万大军三次征辽,弄得民怨沸腾,穷兵黩武的架势和他的偶像汉武帝(此处可a至公元前156年7月14日的西安)颇为相似。

李世民则在一穷二白的局面下仍要大肆扩张。贞观四年,天下还未从隋末战乱中恢复,李世民便趁突厥内乱展开大规模军事行动。最后唐军大破突厥,各地府库却因此耗竭,百姓外出都买不到粮食。

既然隋炀帝在出身、性格、抱负这三个方面都像极了李世民,为什么李世民成了一代明君,而他却沦为暴君?这一对相似的叔侄,结局为何迥然不同?

最直观的原因是他们成败不同,炀帝身死国灭,而李世民开创贞观之治。但成败背后真正耐人寻味的,是这两个相似的君主,在相似环境下的不同选择。

大业八年,隋朝在炀帝的治下达到巅峰,人口多达780万户,直到唐玄宗(此处可a至公元685年9月8日的洛阳)时才被超越。

志得意满的炀帝挥鞭东向,准备一举征服高句丽。结果因为前线指挥失当,35万将士只有不到3000人逃出辽东。很多人都认为这次征辽失败揭开了隋朝灭亡的序幕。

事实并非如此。和一般的印象不同,炀帝执政早期称得上轻徭薄赋,人民的常规税负远低于文帝朝。虽然开凿运河、攻打高句丽消耗很大,还可以算是短时间内的高强度“加班”,只要停止征辽,百姓的生活便能回到正轨。

但炀帝却没能认清局势。他不仅继续倾国伐辽,还为了巡幸江都加派徭役。江南的男丁因兵役所剩无几,竟连女人都要为他开往江都的龙船拉纤,“百万征夫,十死五六”。

江南百姓忍无可忍,纷纷揭竿而起。有人进言请炀帝稍停战事,他不屑一顾地说,多死些人正好,就是因为人多了聚在一起才会造反!

李世民其实也面临过同样的困境。

李世民晚年病体沉重,却不愿停下扩张的脚步,开始对高句丽用兵。当时蜀地连年遭灾,百姓为了躲避兵役纷纷自残,李世民竟下令伤残者徭役加倍,一下激起了民变。

所幸李世民悬崖勒马,他在平叛的同时停止了蜀地的兵役,还发布“收骸骨诏”,感叹天下因战乱白骨遍野、无人收敛,自责之情溢于言表。

对高句丽的战争体现了二人相似性格之下的根本不同。

在李世民治国的天平上,不只有皇帝,还有百姓、有江山;而炀帝的天平上只装着一样东西,那就是他自己的欲望。

李世民也是个有欲望、有野心的人,但他能够自制。

在玄武门事变(此处可a至626年7月2日的西安)中,他杀光了兄长家中的男丁,却没有牵连太子府的幕僚;他喜欢玩乐、打猎,但在魏徵奏事时为了不惹对方生气,他将自己最喜欢的老鹰按在袍袖之中活活捂死,还装出一副笑脸。

炀帝则做不到这一点。杨素为了拥立他不惜毒杀文帝,他却在杨素病危时天天派人探医生的口风,巴不得杨素去死,一干前朝勋贵为之心寒;后来叛乱四起时,炀帝向手下询问义军的数量规模,如实回答的被他认为是讽刺自己无道,当场杖毙。

他嘲笑南朝陈后主耽于享乐,不理朝政,为对方上谥号 “炀”,结果自己也获此殊荣。因为他虽然有才干、有理想,但只会由着性子胡来,把自己看得太重,而把别人看得太轻。

在炀帝逃到江都后,已经没有人愿意为他卖命了。

禁军兵变的风声传到了宫内,他最宠爱的正妻萧皇后因为害怕他生气,竟将消息隐瞒不说。这位志在四方的皇帝最终被亲兵用白绫缢死。

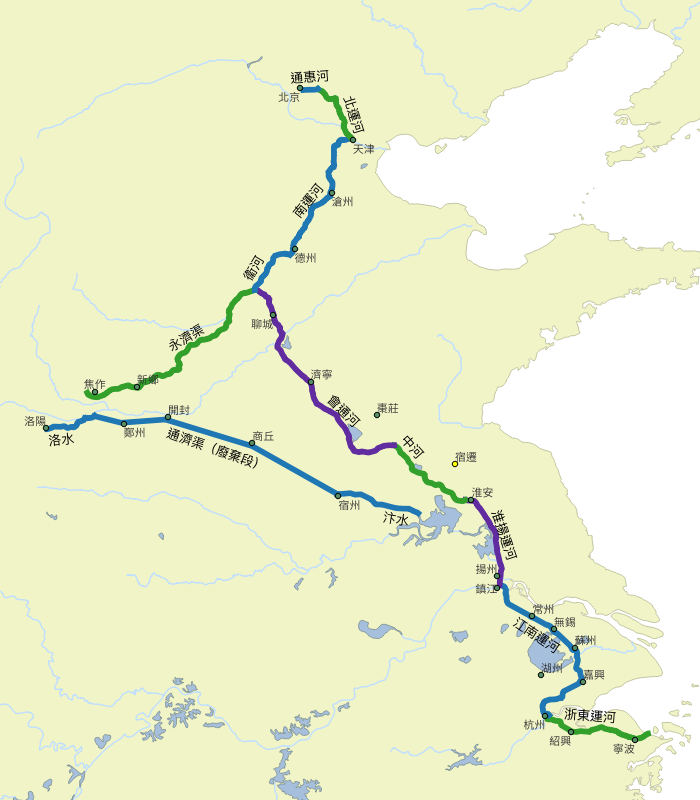

炀帝开凿的大运河勾连南北,有效解决了北方粮食短缺的问题;但他在修运河的过程中滥用民力,引发了隋末农民大起义,最终身死国灭。这又一次验证了“成因亦败因”的历史规律(详见规律10 - 成因亦败因:警惕优势变劣势)。

历代评价

1、汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

——李敬方《汴河直进船》

2、炀帝爰在弱龄,早有令闻,南平吴、会,北却匈奴,昆弟之中,独着声绩……恃才矜己,傲狠明德,内怀险躁,外示凝简,盛冠服以饰其奸,除谏官以掩其过。淫荒无度,法令滋章,教绝四维,刑参五虐,锄诛骨肉,屠剿忠良,受赏者莫见其功,为戮者不知其罪。

——《隋书》

3、高度集中的王权,在举办国内水利等公共事业和加强国防力量上具有优越性……但高度集中的封建王权,有时并不会给人民带来幸福,甚至会发展到滥用民力和穷兵黩武的地步。隋炀帝的对内“急徭卒赋”和对外进攻高句丽,就是这种封建王权高度集中的另一种结果。

——王仲荦《隋唐五代史》