慧极必伤,情深不寿。

1685年7月1日,纳兰性德因和朋友喝酒,加重了原有的病情,因病去世。

纳兰性德,字容若,是清康熙时期著名的词人,满族正黄旗人,权臣纳兰明珠的长子。

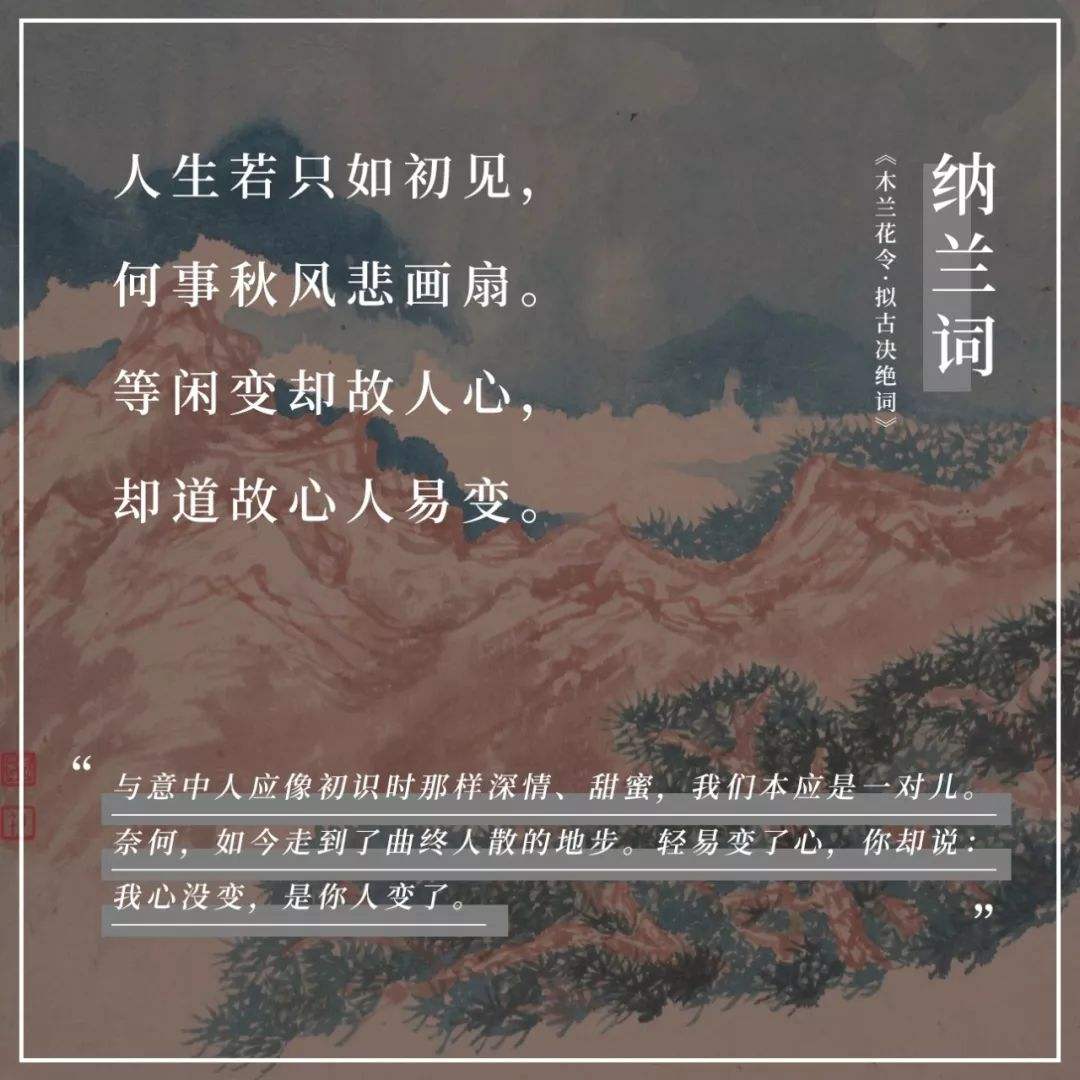

纳兰性德的词作,现存有340多首。他的词曾被后人合编成《纳兰词》,不仅在当时引得“家家争唱”,在今天,他的“人生若只如初见”,“当时只道是寻常”,也被人们反复引用。

纳兰性德的词很容易打动人心,因为作者本人就是个性情中人,可以和南唐后主李煜比肩(此处可a976年1月1日的南京)。他一生多愁善感,在30岁就飘然而逝了。

那么,他这种多愁善感的性格是如何形成的?

首先,他是厌倦“职场”的懈怠者。

纳兰性德才华出众,母亲又是爱新觉罗皇族,因此得到了康熙皇帝(此处可a1719年4月1日的北京)的赏识和信任,22岁时就成了御前侍卫、康熙皇帝的跟班。

他每天的工作就是配合皇帝的一举一动,随时待命。可纳兰性德性格豪放,再加上“伴君如伴虎”,每天必须谨小慎微,这让纳兰性德非常压抑。

为此,他在《浣溪沙》中写到:我是人间惆怅客,知君何事泪纵横,断肠声里忆平生,表达了内心的苦闷。

身为扈从,纳兰性德多次陪着康熙御驾亲征,这更令人郁闷。他虽然文武双全,可是志向在文,不在武,不爱战场上的打打杀杀,这一点和词人辛弃疾(此处可a1140年5月28日的济南)正相反。纳兰性德曾写到:漂泊天涯,寒风悲笳,万里西风瀚海沙。说明了自己在边塞漂泊,饱受鞍马风霜之苦。

理想和现实的错位,让纳兰性德越来越厌倦、懈怠。与此同时,他的父亲还给他增添了不少忧愁。

第二,他还是个担忧父亲的精神焦虑者。

纳兰性德的父亲——纳兰明珠,曾任太子太傅,相当于当朝宰相。一般人有这样的爹,不是靠爹,就是坑爹;纳兰性德却不,他是忧爹。因为他的老爹靠着位高权重,结党营私,贪财受贿。

一天晚上,纳兰性德在家里,亲眼看见了管家安三替父亲收贿赂,内心忧虑不已,写了首无题诗。第二天早上,他把诗放到父亲的案头。这首诗主要是用清官杨震不收贿金的故事,提醒和告诫父亲,让他别乱收别人的钱,以免子孙蒙羞。

身处相府,纳兰性德知道其父的很多黑料,经常独自发愁,喝酒解忧,他曾在《采桑子》中说:不知何事萦怀抱?醒也无聊,醉也无聊,梦也何曾到谢桥?

可惜,明珠并未把儿子的劝谏当回事。纳兰性德终日为贪官老爹担忧,二人貌合神离。最终,在纳兰性德死后不久,明珠就因结党营私被康熙罢黜。

最后,他又是情场上的失意者。

纳兰性德短暂的一生,曾有多段情缘,但都不如意。偏偏他又是个天生的情种,为情所困。

他曾娶发妻卢氏,夫妻情深意笃,可是卢氏在婚后三年因难产去世了。从这以后,纳兰性德就时常怀念卢氏,相思成疾。在家里,他总是睹物思人,悼念亡妻:此情已自成追忆,零落鸳鸯,雨歇微凉,十一年前梦一场。类似的好多悼亡词,写得都是声声凝泪,字字带血。

后来,他又娶了官氏。这位续弦可能不是知己,和纳兰性德感情平淡。这仍然能从其词里看出来:鸾胶纵序琵琶,问可及,当年萼绿华。词里,“鸾胶”是续娶后妻的意思,“萼绿华”是仙女名,指亡妻。翻译过来,就是虽然我续娶了官氏,但她怎么也不如亡妻好。

其实,纳兰性德后来遇到过知己,就是汉族才女沈宛。可当时,满汉不通婚,他们俩不可能名正言顺地生活在一起,只能忍痛分手,以悲剧收场。

对待每一段感情,纳兰性德都用情至深,结果却不如意,这是他早逝的原因之一。

那么,纳兰性德的词又是如何被人们广泛传颂呢?

主要是他为人仗义,朋友们愿意给他宣传。

纳兰性德有个好友,叫顾贞观。顾贞观曾填了两首《金缕曲》,为无辜获罪的朋友——吴兆骞求援。这件事感动了纳兰性德,他在父亲的帮助下,排除万难(此处可a1659年3月25日的北京),把吴兆骞救回了京城。

纳兰性德因此与吴兆骞结下情谊,又聘请其为馆师,在自家府里教书。吴兆骞死后,纳兰性德亲自出钱为他办丧事,料理一切。整件事,被流传为“生馆死殡”的佳话,世人皆知。

别看纳兰性德是豪门贵胄,结交的朋友却都是不得志的、不肯合俗的人。纳兰性德深深地同情他们,经常用词安慰友人。大家读完,一个传一个,互相吟咏,以此共勉。这些诗词感人肺腑,被友人们收藏了下来,在朋友圈广为流传。

由此看来,仗义、重情是纳兰的交友风格和处世之道,也是他的词作被人们广泛传颂和称赞的原因所在。

综合起来,纳兰性德是个太过重情的人。后人曾说,《红楼梦》(此处可a1921年3月27日的南京)写的是明珠家的事,贾宝玉是以纳兰性德为原型的。二人真挺像的:同是生于富贵乡,却不爱名利,一生只追求一个“情”字。

可是,无论是《红楼梦》里的贾府,还是纳兰家,最后都落得个权势倒塌、家道中落的下场。都让人想起:君子之泽难延续(详见规律28—五世而斩:君子之泽难延续)。

历代评价:

纳兰容若以自然之眼观物,以自然之舌言情,此初入中原未染汉人风气,故能真切如此,北宋以来,一人而已。

——王国维