德国,当时被称为是“罗马教皇的奶牛”,马丁·路德要做的事是先给教皇“断奶”。

文 | 蓑笠寒江雪

1517年10月31日,马丁·路德把他的辩论提纲(《九十五条论纲》)贴在了德国维滕堡城堡教堂的大门上,宗教改革运动开始。

新教宗教改革运动是指16世纪至17世纪欧洲基督教自上而下的一场宗教改革运动,由马丁·路德、约翰·加尔文、茨温利等人发起,新教就此发端。1517年,路德发表的《九十五条论纲》标志着这场宗教改革运动开始。

改革者反对当时天主教会的教条、仪式、领导和教会组织结构。在他们的努力下,新的具有国家性的教会被建立起来。1648年,三十年战争的结束以及《威斯特伐利亚和约》的签订则标志着这场宗教改革运动的结束。

路德所开启的新教宗教改革运动影响深远。

首先,它激励了广大民众的反封建斗争。尽管路德个人不支持底层人民的暴力革命,但是他反抗教会和皇权的主张激励了人们。民众受其鼓舞,纷纷起义对抗天主教会和封建势力,在他们的打击下,天主教内部的统一被打破,从前的霸权地位不再,欧洲形成了天主教、新教、东正教三大基督教派并立的局面。

其次,新教的“因信称义”的教义从此深入人心,更多的人不再需要教会约束自己,因为每个人都可以通过自己的内心来得到救赎,不再需要宗教仪式等行为,这就使得政教分离的思想越来越受欢迎,欧洲各国走向了政教分离,脱离了天主教会的控制,民族国家开始形成。最后,没了教会的束缚后,人们的思想得以开放,人文主义得到了进一步发展和传播,人们对自由、平等价值理念的追求促成了后来18世纪的启蒙运动乃至法国大革命,可以说,它给资产阶级革命播下了种子。

那么,马丁·路德发起的新教宗教改革是在什么样的历史背景下发生的呢?

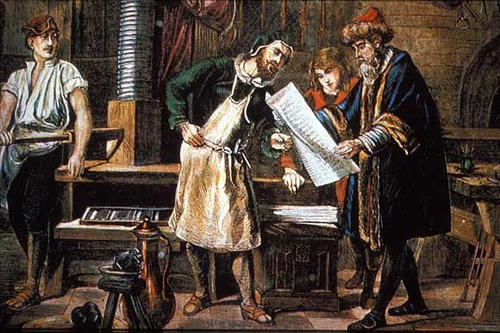

其一:印刷机的发明与原文圣经的大量发行。

1453年拜占庭帝国灭亡后,逃亡到西欧的学者带来了大量古典,其中就包括希腊文的原文圣经。荷兰学者伊拉斯谟校订出版了希腊文原文版的《新约圣经》,路德通过研读,发现原文圣经里讲的是“因信称义”,而不是拉丁文翻译的“因信成义”,这件事对他触动很大。而且,早在1440年左右,德国人古腾堡就发明出了活字印刷机,欧洲的印刷技术突飞猛进。圣经因此被大量印刷,越来越多的人能够自己阅读圣经,自己理解教义。不再像以前那样因为圣经非常稀有,只能由圣职人员阅读然后再讲解。除此之外,路德写的关于宗教改革的文章也通过印刷迅速传递到各地,宗教改革的思想因此得到了快速传播。

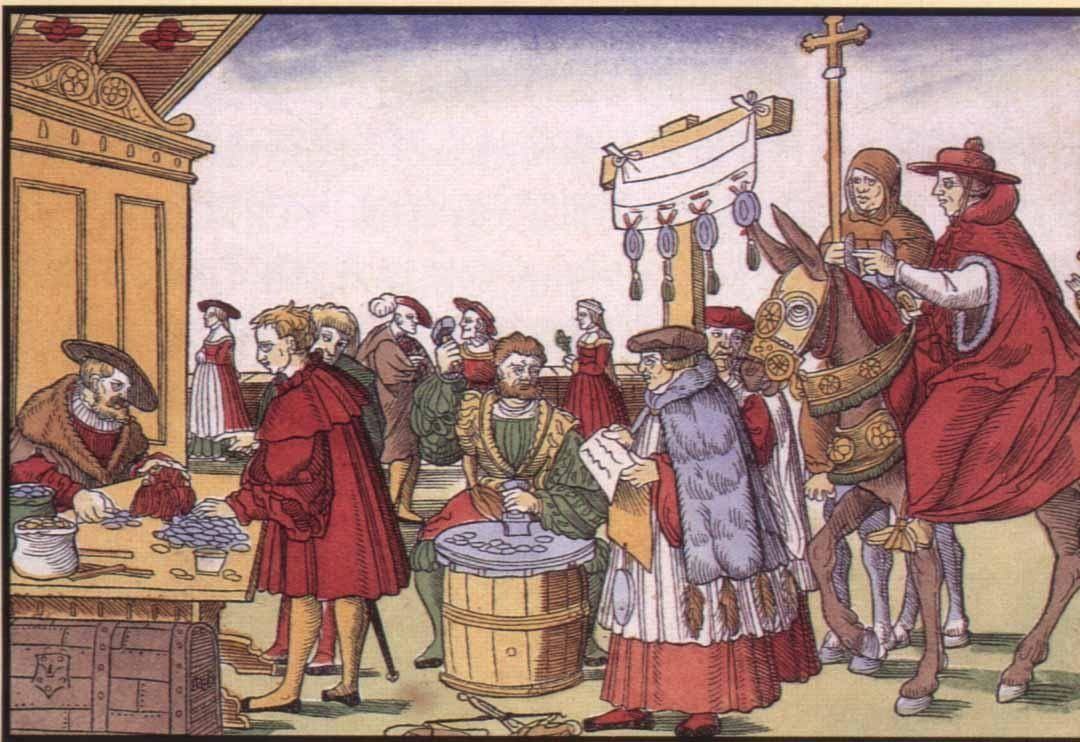

其二:教会腐败,在德国滥发赎罪券,压榨德国人民。

当时的欧洲,英法两国因为更重视民族凝聚力和独立性,所以两国的国王比较强势,足以抵抗教皇对其权威性的侵犯,并能够阻止罗马天主教会向自己国家的臣民征收税款。英法两国的主教和教会也就越来越民族化,成为国内王权的支柱。

而德国经济落后,政治分裂,所以成了教皇肆意剥削与压迫的对象。天主教会控制着德国近一半的土地,德国的教会主教由罗马天主教廷任命,德国人民要向罗马教廷缴纳大量的苛捐杂税。而教皇和一些高级神职人员生活腐化,这加深了德国人民对天主教会的厌恶与憎恨。教皇曾在德国滥发赎罪券,坑骗群众的钱财,引起了各阶层的爱国人士的愤怒,于是导致宗教改革运动在德国爆发。

其三:工商业发展带来的中产阶级兴起。

中世纪晚期的欧洲,社会阶层大致分为包括教士、贵族还有骑士在内的上等阶级,以及由农奴、平民组成的下等阶级。但是随着工商业的发展,则又产生了一个新的阶级──中产阶级,由平民商人组成。这些中产阶级的商人发展出了完善的商业组织,如行会和银行等机构。但是中产阶级兴起之后也带来了贫富差距与阶级对立的问题。宗教改革运动爆发后,中产阶级的理想是建立一个统一的民族国家,而下等阶级则把矛头指向了封建统治,这些矛盾混合在了一起,于是引发了更多的社会运动和战争的发生。

那么在这场宗教改革运动中,马丁·路德主要做了哪些事呢?

第一件事:提出《九十五条论纲》。

1517年10月31日,路德把他的辩论提纲(《九十五条论纲》)贴在了德国维滕堡城堡教堂的大门上,实际上他这样做只是按照当时大学研究学术的传统,为追求真理而提出辩论。他用拉丁文写成,没想到这个提纲会一时走红,被四处传诵。平时对教会普遍不满的农民和平民把路德的论纲当成了起义的信号,认为同压迫者算账的机会到了。市民和一些新兴贵族则把翻译成德文的论纲传遍了整个德国,一个月内又传遍了基督教世界,各地反教会的情绪高涨。因为提纲里有批判教会贩卖赎罪券的观点,导致教会赎罪券生意大受打击,所以也惹怒了教皇。路德原本只是想教会能够做出改进,没想着要掀起一场对抗性的宗教改革。

《九十五条论纲》的具体内容很容易就能查到,其中的主要观点可以概括为以下几点:

1.悔改是一生的事,要靠内心的悔改和外在的苦行。

2.忏悔告解的仪式不等于悔改,购买赎罪券也不等于悔改,所以购买赎罪券的意义不大。

3教皇只在教会法允许的范围内有惩罚权和赦免权,因此赎罪券只对教皇有权施加的惩罚有作用。

4.死去的人已经免除了教会所能给予的惩罚,因此不再需要赎罪券来免除惩罚。

5.悔改是更可靠的赎罪方法。

6.购买赎罪券有很大的坏处,它会增加卖赎罪券的人的贪婪之心,容易使人忘记悔改,容易使人认为教皇是在敛财。

7.唯有经历各种苦难,而不是虚假的担保,才更有可能进入天国。

第二件事:写宗教改革的纲领性文章《论罗马教皇权》和《致德意志民族的基督教贵族书》等,对抗罗马教廷。

路德的《九十五条论纲》火了之后,终于在1519年迎来了他与以枢机主教约翰·艾克为首的教廷强硬派的公开论战。论战中路德直接批判了罗马教廷,因此他与罗马教廷对立起来。从1520年开始,他发表了多篇宗教改革纲领性的文章,如《论罗马教皇权》《致德意志民族的基督教贵族书》等。

他在文章中指出了罗马教廷的罪恶,号召把“罗马来的恶棍”驱逐出境。他还呼吁皇帝、诸侯和贵族们把宗教改革的权力掌控在自己的手中,组建德国自己的教会,排除教皇的干预。路德的呼吁得到了德国各阶层的拥护,然而新加冕的德国皇帝查理五世对他却不买账。查理五世需要教皇支持他的意大利政策,所以他为了维护教皇的利益就开始出手迫害路德。路德在支持者萨克森宣帝侯的保护下躲进了瓦尔特堡,隐居起来。

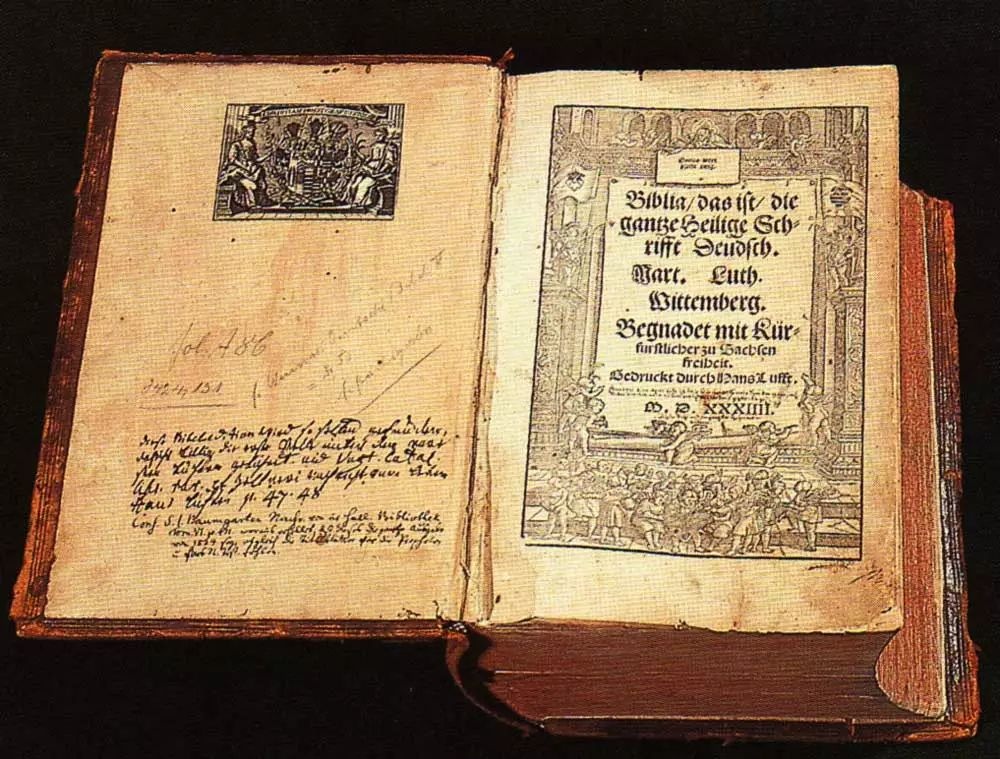

第三件事:翻译圣经。

躲在城堡里的路德并没有闲着,而是着手翻译起了圣经,他把希伯来文和希腊文的圣经翻译成了德文,而且加入了德国民间语言。尽管他不是第一个把圣经翻译为德文的人,但是他做这件事的重大意义有两个:一是他翻译时遵照的是原文圣经,这使得阅读到这个版本圣经的人能够更加准确地了解圣经的教义,对基督徒的宗教信仰来说是一次伟大的进步。二是他加入的德国民间语言拉近了人们与圣经的距离,同时他的翻译工作也对统一德国语言文字做出了巨大贡献,自此之后,“统一德语”就成了连结德国各城乡和邦国的纽带,为构建统一的德国民族国家奠定了基础。

以上三件事是路德对宗教改革所作出的重要贡献,但宗教改革的发展并不限于德国国内和教会制度方面。它后来引发的欧洲各地的宗教改革运动(如加尔文宗教改革、茨温利宗教改革等)以及大规模人民革命运动(如德国骑士起义、德国农民起义等),甚至引爆了欧洲史上著名的“三十年战争”,这才奠定了新教、天主教、东正教三大基督教派鼎足而立的局面。