人法地,地法天,天法道,道法自然。

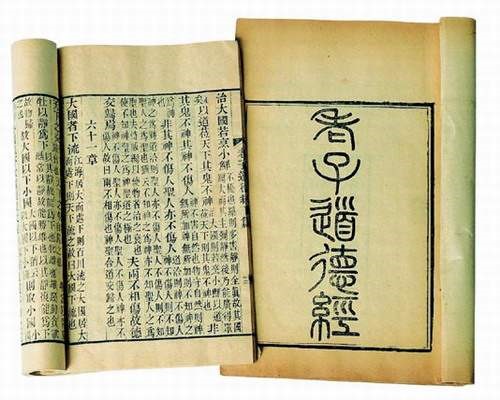

春秋战国,百家争鸣,老子作《道德经》,开创了道家学派,其深奥广博的思想影响深远。《道德经》也被誉为“万经之王”。

老子,相传为春秋末期的思想家,姓李名耳,字老聃。《史记》中记载老子是楚国苦县人,当过周朝王室的图书管理员(藏室史),深明天道,学识渊博。据说孔子曾问礼于他。晚年周室衰微,便弃官云游。他不仅开创了道家学派,后世道教出现后,被尊为始祖,号“元始天尊”。

关于老子,《列仙传》中有紫气东来、骑牛出关的传说。说的是老子过函谷关,关尹见有紫气从东边飘来,知道将有圣人过关。果然,老子骑着青牛徐徐而来,关尹便留老子讲道,于是老子写下《道德经》飘然而去,不知所终。

老子的思想精华主要体现在《道德经》一书中。《道德经》俗称《老子》,分上下两篇,即《道经》三十七章,《德经》四十四章,大约5000字。

《道德经》的中心范畴和核心概念是“道”。正如胡适所说:“老子的最大功劳,在于超出天地之外,别假设一个‘道’。”“道”是一个抽象的概念,所以《道德经》开篇就说“道可道,非常道;名可名,非常名”。

首先,“道”是宇宙万物的本原,是“天地之始”“万物之母”,万事万物都自“道”生出,即“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

其次,“道”是宇宙万物运行的法则。“人法地,地法天,天法道,道法自然”,它是超越性的,视之不见、听之不闻、搏之不得,却又无所不在,是一种无形的支配力量。

在“道法自然”的前提下,老子主张“无为”,即顺其自然不强作妄为。大到治理国家,小到修身处世,都顺应自然,不背离天道,才能长久。

“小国寡民”的政治理想生动体现了老子“道法自然”的思想主张。“使民有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”国家无为而治,是百姓复归自然,和谐无碍。

朴素的辩证法也是老子思想的精华之一。老子认为世间万物相反相成,有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,先后相随。每一组关系既相互对立,又相互依存,有此才有彼,有是才有非,有善才有恶。不仅如此,矛盾的双方还能相互转化,因此有“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。这种转化可以通过一定的条件达成,即物极必反,所以“将欲强之,必故弱之;将欲废之,必故兴之;将欲取之,必故与之”。

对于老子的思想,孔子曾有比喻来评价。相传孔子从老子学礼后回到鲁国,弟子们问他老子是一个什么样的人,孔子回答说:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”在孔子看来,老子的思想如飞龙般,超出了常人的理解,难以了解掌握。

在西方,有所谓“东方三圣”的说法,即道圣老子、德圣孔子、智圣六祖慧能。老子作为道家学说的主要创始者,不仅在中国,而且在西方都有重大影响。德国哲学家尼采、黑格尔、俄罗斯作家托尔斯泰等人都研究过《道德经》。道在某种意义上成为了西方认知中国的一个符号。

【名家评论】

老子之书,上之可以明道,中之可以治身,推之可以治人。

——魏源

【扩展阅读】

(三国魏)王弼注,楼宇烈校释《老子道德经注》,中华书局,2011

林语堂著《老子的智慧》,陕西师范大学出版社,2006