哲学与科学神仙打架,来了一个拉偏架的胡塞尔。

文/全历史 一口

1859年4月8日,哲学家埃德蒙德·胡塞尔出生于奥匈帝国(现捷克)境内的一个小镇上。

有人说,通向哲学之路需要先翻过一座名为康德的山,再跨过一座名为海德格尔的桥,但很少人知道,在山和桥之间还有一座名为胡塞尔的高峰。

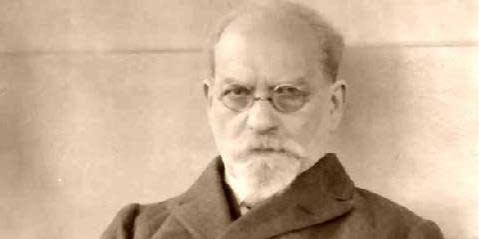

胡塞尔和他晚年的助手尤金·芬克;胡塞尔逝世后,留下近4万张手稿,多亏芬克,这些珍贵的手稿免遭纳粹焚毁,而被转移至比利时卢汶大学图书馆保存起来。

为什么胡塞尔这么重要?

他开创了现象学的研究方法,引领了二十世纪欧洲思想界最著名的现象学运动。而这一运动的余波直到今天还渗透在全部社会科学、以及部分自然科学的研究方法之中。甚至它也极有可能早就渗透到你的思维方式中了。

假如这还不足以呈现胡塞尔的重要性,那我们再看看受他影响的哲学家们:存在主义的先驱海德格尔、存在主义的旗手萨特、法国现象学的奠基人梅洛·庞蒂、社会理论家马尔库塞、提出轴心时代说法的雅斯贝尔斯、后现代主义大师列维纳斯、哲学人类学的奠基人马克斯·舍勒。

可以说,胡塞尔和现象学的影响几乎辐射了整个20世纪的新生思想流派和重要思想家。

但是,和他的思想产生的深远影响成明显反比,他本人的公众知名度极低。

那么,今天就让我们来揭开面纱,认识一下这位“神秘”的大师。

第一、他是二十世纪的“康德”。

日本学者安倍能成曾经有过一个论断:康德的哲学是一个蓄水池,在他之前的思想都流向他,在他之后的思想又都从他流出。(想了解康德,请a至1804年2月12日的柯尼斯堡)

胡塞尔的哲学对于20世纪的思想界来说也是这样一种存在。他被称为二十世纪的康德,为什么这样说呢,原因有二:

其一是胡塞尔是科学主义的纠偏者,和康德一样,提出要挽救哲学的危机。

当时的哲学怎么了?为什么会陷入危机?

简单来说,17世纪的哲学家笛卡尔曾经为哲学划分研究领地:一是“我思”,也就是意识;二是“上帝”,也就是信仰;三是物质世界,也就是自然界。(了解笛卡尔,请a至1596年3月31日的法国)

但是到了19世纪下半叶,欧陆国家陆续完成工业革命,科学主义盛行,信仰衰落,心理学也成为显学。这样一来,科学负责解释自然现象,心理学用来诠释“我思”,而上帝的存在证明已经没人关心了,哲学的“势力范围”被瓜分殆尽,只留下大写的尬尴。

这种身份认同的尴尬,就是哲学的危机。

而胡塞尔立志要让哲学成为比科学还严格精确的学科,和前辈康德提出的让哲学为科学奠基,志趣相投,因此很多人认为胡塞尔是二十世纪哲学家中的异类,他的哲学品味比较“复古”,在一个倾向浪漫和非理性主义的大环境下,还坚守着理性主义的阵地。

其二,说胡塞尔和康德十分相像,还在于他们都很“宅”,都没什么八卦,是彻底的学院派,花边新闻绝缘体。

这一点也能够说明胡塞尔是个“异类”。因为在20世纪扬名立万的哲学家里,八卦和传奇似乎是必不可少的点缀,比如萨特和波伏娃的开放式情侣关系,罗素一生不计其数的浪漫故事,海德格尔和汉娜·阿伦特的爱情传奇,福柯的同性之爱等等,都为后人津津乐道。

但胡塞尔堪称是“花边新闻绝缘体”,他19岁就和同乡的姑娘订婚,一生只有这一段浪漫关系,日常生活除了思考、讲课、写书,基本没有别的嗜好,就算偶然出去旅行,也基本上是拖家带口,真是哲学界难得的宅男好丈夫。

第二,被学生海德格尔遮蔽光芒的老师。

康德的“三大批判”让很多人对哲学望而却步,胡塞尔在这一点上也跟康德很像。胡塞尔生前出版的著作不多,但每一本都非常有含金量,也非常“难读”。

胡塞尔与学生海德格尔

存在主义大师海德格尔曾经做过胡塞尔的助手,帮助胡塞尔整理手稿和讲课稿,他后来坦言:假如没有这段经历,没有近距离向他本人学习的机会,我可能根本读不懂他的作品。

连海德格尔都不得不承认胡塞尔的复杂和丰富。

胡塞尔之所以难读,一方面是因为他作为一个训练有素的数学博士,始终把严谨性视为第一诉求,表现在作品里就会出现大量复杂的修饰和限定词汇,以求做到最精确的描述。另外一方面,现象学方法技术性极强,同时又跟我们的经验常识和思维惯性相悖,如果不能跳出常识思维,确实很难进入。

如果说胡塞尔的第一大贡献是创立了现象学的研究方法,那么他的第二大贡献就是发现海德格尔,后者一度风头无两,超过自己的老师。

1927年,《存在与时间》出版,在扉页上,海德格尔写下:以感激、敬仰和友情献给埃德蒙德·胡塞尔。海德格尔本人也亲口承认:假如没有胡塞尔和现象学,就不会有自己之后的作品和思考。

胡塞尔对海德格尔的知遇之恩不言而喻,除了思想上的引领,胡塞尔还曾经给年轻穷困的海德格尔以经济上的援助。在海德格尔因为天主教徒的身份被学术圈排挤的时候,胡塞尔为了在大学里给他找一个教席,四处奔走,不惜得罪校方领导。

胡塞尔之所以如此看重海德格尔,是因为他一直视后者为自己最得意的门生和最适合的接班人,他授权海德格尔可以随意使用他的手稿,帮海德格尔发表文章,即使在1927年,《存在与时间》出版,胡塞尔发现海德格尔的哲学已经和自己的现象学旨趣产生严重分歧的情况下,胡塞尔还是在次年退休前,向弗莱堡大学推荐由海德格尔接替他的教授席位。

要知道,在德国,大学教授的席位是终身制,只有等上一任教授退休之后,“新人”才有机会顶上来,可见胡塞尔即使在站到海德格尔思想的对立面之后,还是非常珍惜这位学生。

第三、胡塞尔还是一个纳粹的受害者。

1933年,希特勒上台,开始对犹太人的迫害,虽然胡塞尔一生活在象牙塔里,远离政治,也不能幸免。

弗莱堡大学本来许诺给退休的胡塞尔津贴让他继续哲学研究,在希特勒上台的同年,这个计划就取消了。之后的数年之中,胡塞尔先是被剥夺在大学里讲学的权利,接着是作品发表权、参加哲学组织和讨论权,最后胡塞尔只能埋首于书斋,写下一堆不能出版的书稿。

1938年4月,胡塞尔在病痛中离世。晚年的胡塞尔生活得非常孤寂,胡塞尔的书房曾经是欧洲年轻学子和学者最向往的圣地,到那里和现象学的大师一起喝杯咖啡,畅聊数个小时,是连萨特都渴望的机会。但是由于纳粹的禁止,胡塞尔家门可罗雀,连爱徒海德格尔都未曾登门。

值得玩味的是,希特勒上台之后,这师徒二人的际遇天差地别,老师受尽迫害,徒弟却飞黄腾达,一度加入纳粹党,成为弗莱堡大学的校长。而对老师受到的囚徒一样的待遇,海德格尔并未伸出援手,反倒以胡塞尔的犹太人血统为理由禁止他进入弗莱堡大学图书馆。

这样的今昔对比,让人唏嘘。

历代评价:

他(胡塞尔)的哲学最终朝向观念论发展,这点我不能接受。

——法国哲学家萨特

从柏拉图到胡塞尔以来一直都存在的成见:在精神中滞留,对真理的努力,对真实存在的发现和朝向发现,这些会使人心灵变得美好,会使心灵变的高贵,会阻止人趋向低劣,趋向卑鄙。

——德国哲学家汉斯·尤纳斯